تتعمق هذه الورقة في قلب هذا المشهد المعقد، مقدمة رصدًا تشريحيًا لأربع موجات من التسلح مرت بها محافظة السويداء، وتفهم العلاقة بينها وبين التوترات الأخيرة، من خلال تتبع انتشار السلاح وتحولاته بين ميليشيات النظام، والحركات الأهلية، والفصائل العسكرية، وصولًا إلى انفجار حالة انفلات السلاح بعد انهيار الدولة. كما تحاول أن تشرح كيف ساهم هذا التاريخ المسلّح، خصوصًا في موجته الرابعة، في خلق بيئة هشّة أمنيًا، وسريعة الاشتعال، يمكن أن تتفجر بسبب حدث بسيط كما جرى في موجة الاشتباكات الأخيرة بين العشائر العربية (البدو) والفصائل العسكرية في المحافظة. وترصد الورقة أيضًا كيف ساهمت التدخلات الإقليمية، وتحديدًا الدور الإسرائيلي، في إضافة طبقة جديدة من التعقيد، عبر ضربات جوية توجيهية، في محاولة لفرض قواعد لعب جديدة.

الموجة الأولى: تسليح موضّب على عين النظام (2012–2015)

مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011، برزت محافظة السويداء كإحدى المناطق التي سعى النظام إلى تحييدها عن مسار الثورة، من خلال اتباع استراتيجية متعددة الأوجه، اعتمدت على استثمار التمايزات الدينية والاجتماعية مع المحيط، لا سيما مع مناطق الجنوب ذات الأغلبية السنية كدرعا. استندت هذه المقاربة إلى تفعيل أدوات إعلامية وأمنية هدفت إلى تعزيز الانكفاء المحلي وترسيخ سردية مفادها أن الحراك يحمل طابعًا طائفيًا يُهدد مكونات الأقليات الدينية، وفي مقدمتها الطائفة الدرزية. أسهم هذا الإطار العام في بناء حواجز نفسية واجتماعية بين السويداء ومحيطها الثائر، ما أوجد أرضية لتطبيق سياسات أمنية أكثر انغلاقًا1.

بالتوازي مع الخطاب التعبوي، لجأت الأجهزة الأمنية إلى فرض مناخ قمعي تمثّل في حملات اعتقال تعسفي، وممارسات التعذيب، إلى جانب حالات تصفية داخل أماكن الاحتجاز. إلا أن أدوات الضبط القسري تلك لم تكن كافية لضمان السيطرة الكاملة، ما دفع النظام إلى تبني آلية أمنية–اجتماعية تمثلت في دعم مجموعات محلية محددة، كانت غالبًا من فئات مهمشة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. شملت هذه الفئات شبانًا يعانون من البطالة أو ممن لديهم سجلّ جنائي، أعيد دمجهم ضمن تشكيلات شبه عسكرية تحت مسميات محلية، مثل فصيل "حماة الديار" أو مجموعة "لونا" إشارة إلى دعمه من لونا الشبل مستشارة الأسد السابقة، بقيادة نزيه الجربوع2.

شكّل هذا التحول ما يمكن توصيفه بالموجة الأولى من التسلح المحلي، وهي موجة موجهة ومدعومة بتمويل مباشر من النظام السابق، تحوّلت تدريجيًا إلى نمط تمويل ذاتي عبر موارد غير رسمية شملت التهريب والخطف والانخراط في اقتصاد الفوضى3. وقد أدى ذلك إلى تشكّل بنية مسلحة داخل المجتمع، لا تستند إلى قواعد انضباط مؤسساتي، بل إلى شبكات مصالح وارتباطات أمنية. لم يهدف هذا التسلح إلى ردع الحراك الداخلي فقط بقدر ما ساهم في إعادة تشكيل ديناميكيات السلطة داخل المحافظة4.

مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011، برزت محافظة السويداء كإحدى المناطق التي سعى النظام إلى تحييدها عن مسار الثورة، من خلال اتباع استراتيجية متعددة الأوجه، اعتمدت على استثمار التمايزات الدينية والاجتماعية مع المحيط.

على وقع هذا التغير، واجهت السويداء ضغوطًا أمنية إضافية بفعل تمدد تنظيم الدولة (داعش) إلى أطراف القرى الشمالية الشرقية، الأمر الذي أسهم في خلق وضع جيو–أمني ضاغط، حيث أصبحت المحافظة محاصرة فعليًا بين تهديد التنظيم من الشرق وتوترات مستمرة في محيطها الجنوبي الغربي. ترافق هذا الواقع مع استمرار التهميش التنموي وغياب التمثيل السياسي الفعّال، ما عمّق الشعور بالعزلة ودفع شرائح واسعة من السكان إلى البحث عن أدوات بديلة للحماية والتعبير عن الذات الجمعية.

تزامن صعود الحركة مع ازدياد ملحوظ في حالات رفض الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن جيش النظام، حيث فضّل مئات الشبان البقاء في مناطقهم والانخراط في أشكال حماية ذاتية، عوضًا عن المشاركة في جبهات خارجية لا تمثّل أولويات مجتمعهم المحلي. مثلت هذه الظاهرة، وإن كانت محدودة من حيث التنظيم والعتاد حينها، تطورًا لافتًا في علاقة المجتمع المحلي بالدولة المركزية، وأسهمت في تراجع حدة نفوذ الميليشيات المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام داخل المحافظة.

الموجة الثانية: تسلح الصدمة بعد مجزرة المقرن الشرقي (2018)

بعد مرور نحو أربع سنوات على انطلاقة حركة "رجال الكرامة"، ظلت محافظة السويداء بمعزل "نسبي" عن الاستقطابات العسكرية الحادة التي شهدتها الساحة السورية. بقيت الحالة الأمنية داخل المحافظة مضبوطة ضمن إطار "التسلح المحدود" الذي اتخذ طابعًا دفاعيًا محليًا، في ظل سعي فاعلين اجتماعيين إلى الحفاظ على مسافة متوازنة من أطراف النزاع، دون انخراط مباشر في جبهات الثورة أو النظام. إلا أن هذا التوازن الهش تعرض لاختلال جذري في تموز/يوليو 2018، حين شنّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجومًا واسع النطاق على قرى "المقرن الشرقي" والريف الشمالي الشرقي للسويداء، شمل قرى الشبكي والشريحي ودوما وغيرها، ما مثّل نقطة تحول مفصلية في مسار التسلح داخل المحافظة6.

أسفر الهجوم عن مجزرة مروّعة قُتل فيها أكثر من 250 مدنيًا، فيما اختُطف ما يزيد على ثلاثين امرأة وطفلًا. تركت هذه الحادثة أثرًا نفسيًا عميقًا داخل المجتمع المحلي، ليس فقط بسبب حجم الضحايا، بل أيضًا بسبب الملابسات المحيطة بها. فقبل أسابيع من المجزرة، وتحديدًا في مطلع أيار/مايو 2018، نقل النظام مجموعات من تنظيم داعش كانت متمركزة في مناطق جنوب دمشق ومناطق حوض اليرموك غربي درعا إلى منطقة البادية الشرقية لمحافظة السويداء، وهي الخطوة التي أثارت منذ وقوعها مخاوف جدّية في أوساط الأهالي. وما عمّق هذه المخاوف هو انسحاب قوات النظام بشكل مفاجئ من المواقع العسكرية المحاذية للمنطقة قبل الهجوم بساعات، مما رسّخ قناعة مجتمعية بوجود نوع من التواطؤ أو التخلي المتعمّد عن المنطقة7.

وفي الأدبيات الدينية والاجتماعية المحلية، خُلّدت معركة تموز بوصفها لحظة "نكبة جماعية"، وصوّرت على أنها اختبار وجودي للهوية وأمن الطائفة بأسرها على اختلاف أماكن وجودها (سوريا- لبنان- فلسطين- الأردن). وأمام صدمة الحدث اجتاحت المحافظة موجة ذعر غير مسبوقة، خاصة في المناطق الشرقية، دفعت الأهالي إلى تسليح أنفسهم بسرعة، خلال أسابيع قليلة فقط، شهدت الأسواق غير النظامية في جنوب سوريا نشاطًا متزايدًا لبيع الأسلحة الفردية، مع تسجيل عشرات عمليات شراء يومية8، بالتوازي مع توزيع فصائل محلية لكميات من السلاح تم شراؤها بتمويل خارجي من المغتربين الدروز، لا سيما من أبناء دروز إسرائيل ولبنان9.

بات الخوف محفّزًا رئيسياً لإعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة، وكذلك علاقة السكان بالسلاح من جهة أخرى. وللمرة الأولى منذ بدء الثورة، تحوّل "حمل السلاح" من خيار اضطراري لدى بعض الفاعلين، إلى ممارسة مجتمعية عامة،

انعكس ذلك بالضرورة على المجتمع الدرزي في المحافظة، إذ لم يعد ينظر المجتمع إلى السلاح كعبء أمني يستوجب الحذر، بل بات يُعامل بوصفه "ضمانة حياة" لا يمكن التنازل عنها. أصبح امتلاك السلاح الفردي، ولو بدرجات متواضعة (حتى أسلحة الصيد) جزءًا من منظومة الأمان الشخصي والعائلي10، الأمر الذي وسّع دائرة الطلب ورفع منسوب الاعتماد على شبكات التهريب وتجارة الأسلحة.

ترافقت هذه الديناميكية مع عودة تجار السلاح والمهربين إلى الواجهة، وظهور شبكات محلية أكثر تنظيمًا في بيع وتوزيع الأسلحة الخفيفة، مع زيادة الطلب على أدوات الرصد والمراقبة كالكاميرات والنواظير الليلية. لم يكن هذا التسلح المتسارع مركزيًا أو منظمًا ضمن قيادة موحدة، بل اتخذ طابع الاستجابة التلقائية للمستجدات، وقد عكس حاجة اجتماعية ملحة للحماية في ظل تخلي/تواطؤ نظام الأسد عن لعب دوره الأساسي في توفير الأمن.

انطلاقًا من ذلك، بات الخوف محفّزًا رئيسياً لإعادة تشكيل العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة، وكذلك علاقة السكان بالسلاح من جهة أخرى. وللمرة الأولى منذ بدء الثورة، تحوّل "حمل السلاح" من خيار اضطراري لدى بعض الفاعلين، إلى ممارسة مجتمعية عامة، سرعان ما أصبحت القاعدة السائدة في المحافظة، ما فتح الباب أمام نشوء نمط جديد من التنظيم الأهلي يرتكز على مبدأ "السلاح مقابل الأمان"، بوصفه منطقًا توافقيًا أقرّ به المجتمع في ظل غياب بدائل مؤسسية.

الموجة الثالثة: التسلّح من فائض الهزيمة (2018–2019)

مع استعادة نظام الأسد المخلوع السيطرة على محافظة درعا والقنيطرة بدعم روسي منتصف عام 2018، انهارت أغلب الفصائل المسلحة المعارضة في الجنوب السوري، ولا سيما تلك التي كانت متمركزة في الريف الغربي من درعا، الواقعة على تماس مباشر مع تخوم قرى السويداء. جاءت هذه الهزيمة على نحو سريع وغير متوقع، دون توفر ضمانات فعلية لعناصر هذه الفصائل، سواء من حيث فرص التسوية الآمنة أو آليات الانسحاب المنظم، وهروب الكثير من القادة إلى الأردن11. وفي ظل غياب ممرات خروج واضحة، اضطرت كثير من هذه التشكيلات إلى التخلّي عن جزء من سلاحها للعودة إلى الحياة المدنية التي تمنح فرصة للنجاة -وإن كانت غير مؤكدة- أو التسوية، ما فتح الباب أمام عملية واسعة النطاق لتصريف العتاد العسكري12.

في هذا السياق، شكّلت محافظة السويداء خيارًا جغرافيًا قريبًا وآمنًا نسبيًا لتصريف هذا السلاح، وذلك نظرًا لمحدودية الوجود العسكري للنظام في بعض قطاعاتها، وضعف الرقابة المفروضة على المداخل والطرقات الفرعية المتصلة بين ريفي درعا والسويداء، فقد عملت العصابات والمهربون على تهريب السلاح بين المنطقتين إما بغرض تخزينه أو بيعه13. خلال شهري آب وأيلول من عام 2018، رُصدت طفرة لافتة في معدلات انتشار السلاح داخل المحافظة، وُصفت في بعض التقارير غير الرسمية بأنها الأعلى منذ بداية الحراك في المحافظة، من حيث نوعية السلاح وكثافته. وقد ارتبطت هذه الموجة مباشرة بفائض التسليح الوافد من فصائل التسوية في درعا.

بخلاف الموجات السابقة التي اقتصرت غالبًا على الأسلحة الفردية الخفيفة، امتازت هذه المرحلة بدخول أنواع أكثر تطورًا إلى البيئة المحلية في السويداء، شملت:

- أسلحة متوسطة مثل الرشاشات من نوع PKC، وقذائف هاون من عيارات مختلفة.

- أسلحة ثقيلة متنقلة، من بينها مضادات جوية محمولة على مركبات 23مم، ورشاشات عيار 12.5 و14.5 مم.

- معدات لوجستية نوعية، مثل سيارات دفع رباعي معدّلة لأغراض قتالية (بيك آب هايلوكس)، كميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال عسكرية متطورة.

جرت عمليات البيع والنقل عبر وسطاء محليين في السويداء كانوا على صلة مباشرة ببعض القيادات العسكرية في درعا، كما لعبت شبكات النقل غير الرسمية (المهربون) دورًا مهمًا في تمرير هذه المعدات، مستخدمةً طرقًا نائية عبر منطقة اللجاة والريف الشرقي والجنوبي الشرقي.

خلال شهري آب وأيلول من عام 2018، رُصدت طفرة لافتة في معدلات انتشار السلاح داخل المحافظة، وُصفت في بعض التقارير غير الرسمية بأنها الأعلى منذ بداية الحراك في المحافظة

أسفرت هذه الموجة عن تحولات ملموسة في مشهد التسلح داخل السويداء. إذ باتت، للمرة الأولى، بعض الفصائل المحلية تمتلك قدرات نارية مؤثرة، تتجاوز إطار الدفاع الذاتي التقليدي، وتقترب من بنية الفصيل المسلّح القادر على فرض معادلات ميدانية. كما أسهمت وفرة السلاح في إعادة رسم توازنات القوة بين المجموعات المسلحة، وفي تعميق استقلال بعضها عن أي سلطة مركزية أو مرجعية موحدة14.

يمكن وصف هذه المرحلة بأنها لحظة "تسلّح فائض"، نشأت بفعل فراغ ناتج عن هزيمة فصائل الجنوب، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى بيئة خصبة لانتعاش سوق السلاح السوداء. أوجد هذا الانفجار في حجم المعروض أو المخزَّن من السلاح وتوسع مصادره ما يشبه بنية اقتصادية موازية قوامها التهريب والبيع والسمسرة، ما أسّس لأرضية أكثر تعقيدًا استمرت آثارها في تشكيل الديناميكيات المسلحة في السنوات التالية، وصولًا إلى موجة التسلح الرابعة والأخطر، المرتبطة بسقوط نظام الأسد ونهب الثكنات العسكرية في المنطقة.

الموجة الرابعة: تسلح ما بعد الدولة – الفوضى (2025)

مع انهيار نظام الأسد في كانون الأول/يناير 2024، دخلت السويداء مرحلة أمنية حرجة اتسمت بتفكك السلطة وانفتاح المجال للفوضى. أفرز هذا الفراغ المفاجئ تحولات سريعة في طبيعة التسليح داخل المحافظة.

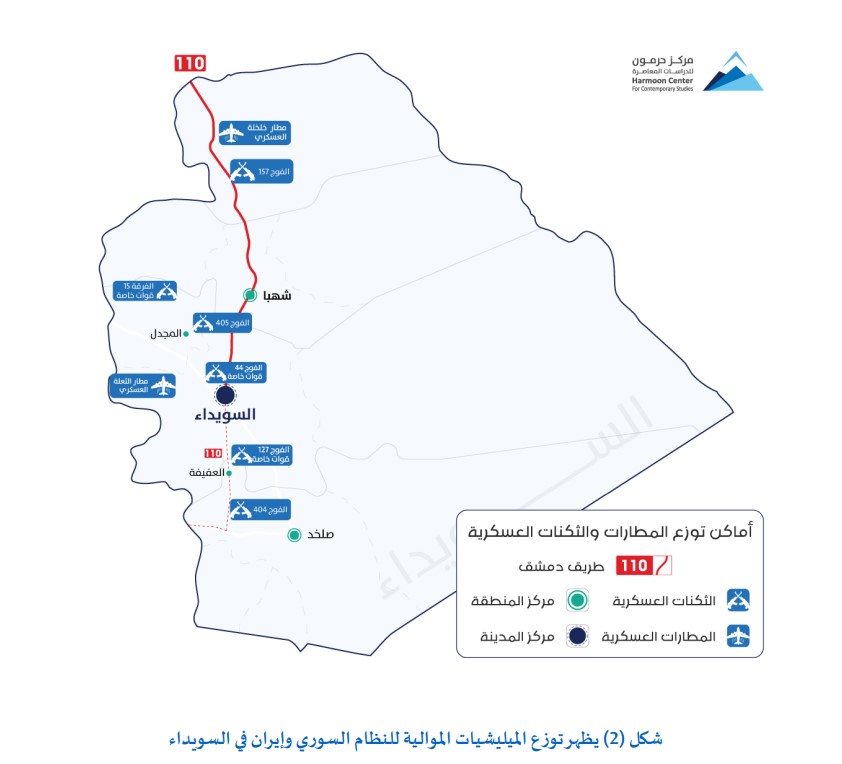

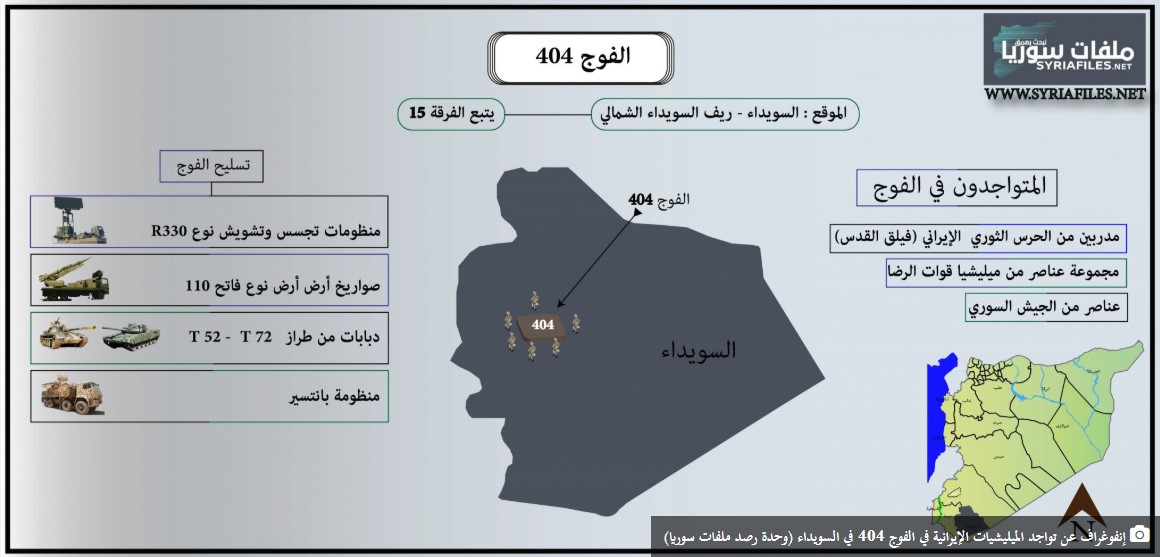

ولرصد طبيعة التسلح في هذه المرحلة لا بد من إلقاء نظرة على القطع العسكرية التي فرّ منها الجنود والضباط إبان السقوط وتركوا فيها مستودعات أسلحة، أبرز تلك القطع هي، الفرقة 15 قوات خاصة، التي يعد قوامها 15 ألف مقاتل، وبالتالي، نظريًا على الأقل، إذا تجاوزنا موضوع انتشار الفرقة خارج قطعاتها على جبهات حلب وإدلب وغيرها، يمكن أن نتخيل أن كميات ضخمة من السلاح تُركت داخل مستودعات الفرقة المنتشرة في المحافظة على خمسة أفواج: الفوج 157 شمال المحافظة، والفوج 405 قوات خاصة مدفعية قرب مدينة شهبا، والفوج 44 قرب مدينة السويداء، والفوج 127 قوات خاصة جنوب المحافظة والفوج 404، بالإضافة إلى مطاري الثعلة وخلخلة15.

لم تكن هذه السيطرة حالة معزولة، فقد ظهرت مسارات تهريب شبه منظمة ربطت مستودعات ثكنات عسكرية في محافظتي درعا والسويداء، ونُقلت عبرها كميات كبيرة من العتاد إلى داخل المحافظة، إما لحساب فصائل محلية قائمة أو عبر وسطاء وتجار سلاح جدد18. الأمر الذي أكدته وزارة الداخلية السورية بإعلانها عن ضبط عدة شحنات من الأسلحة من درعا اتجاه السويداء شملت: رشاشات 14.5، وصواريخ مضادة دروع من طراز مالوتكا، بالإضافة لصواريخ كاتيوشا 107مم19. وبرزت لاحقًا تقارير تفيد بقيام السكان بتفكيك الصواريخ والقذائف لاستخراج مادة النحاس داخلها وبيعها كخردة20.

للمرة الأولى منذ عام 2011، ظهر السلاح بشكل علني خارج يد الدولة في السويداء، فانتشرت صور الدبابات في شوارع السويداء

وللمرة الأولى منذ عام 2011، ظهر السلاح بشكل علني خارج يد الدولة في السويداء، فانتشرت صور الدبابات في شوارع السويداء21. بهذا تكون الموجة الرابعة من التسلّح قد دشّنت مرحلة نوعية يصعب ضبطها أو احتواءها، تتداخل فيها أنماط متعددة من القوة المسلحة: السلاح الشعبي المرتبط بالانتماء المحلي، والغنائم العسكرية الناتجة عن الانهيارات الأمنية، وسلاح الفوضى المرتبط بالجريمة المنظمة22. دخلت السويداء في هذا السياق طورًا جديدًا من علاقة المجتمع المحلي بالقوة؛ طورًا لا تتشكل فيه السلطة من منطلق واضح، بل تنبع من تهديد "متخيل" مستمر، يفرض نفسه على المخيلة الجمعية بوصفه مصدرًا للشرعية وردة الفعل معًا.

عودًا على بدء: سلاح السويداء وتداخل المحلي بالإقليمي

في خلفية هذا المشهد المضطرب، جاء الانفلات الأمني عقب سقوط النظام ليعمق شعورًا جماعيًا بالقلق واللايقين داخل السويداء، نتيجة انكشافها أمنيًا بعد سنوات من التوازنات الهشة بين النظام السابق والفصائل المحلية، وأحيانًا بين هذه الفصائل نفسها. تكرّس الشعور بوجود تهديد وجودي (المتخيل أو الفعلي) من حكام دمشق الجُدُد بفعل استدعاء مجازر سابقة، مثل مجزرة المقرن الشرقي ومجزرة عين لوزة في إدلب، عززت التصور السائد بأن الطائفة الدرزية تعيش كجزيرة محاصرة وسط محيط سنّي واسع.

أمام هذا المناخ، لم يعد حمل السلاح خيارًا سياسيًا، بل تحوّل إلى ضرورة وجودية تُعبّر عن الحاجة إلى البقاء وضمان حد ما من الحضور. في موازاة ذلك ارتفع منسوب التسلح مع تبلور الجهاز الأمني والعسكري للبلاد، حاولت الحكومة السورية فرض سلطتها وسيادتها على أراضيها، لكنها وُوجهت بالرفض ومنعت أرتال وزارة الداخلية من دخول المحافظة23. هذا ما دفع القيادة الدينية التقليدية، ممثّلة بالشيخ حكمت الهجري، إلى تبنّي خطاب هجومي ضدها، ووصمها بأنها سلطة متطرفة ومطلوبة للعدالة الدولية24، في خطاب يربط، ضمنيًا، بينها وبين الذاكرة الدموية التي خلّفها تنظيم داعش في المحافظة.

وهكذا بات التسلّح يتغذّى من شعور بالخطر الوجودي ومن رفض سياسي مستجد في آنٍ واحد، ليغدو آلة تعبئة فعالة للمجتمع الدرزي.

تحوّلت القضايا المرتبطة بالدروز إلى بؤر توتر وانفجار مرشحة للتصعيد في أي لحظة. برزت في هذا السياق قضيتا مدينتي جرمانا وصحنايا، ذات الغالبية الدرزية، اللتين وقعتا تحت سيطرة القوات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة

على الصعيد الميداني، تشكّلت خلال هذه المرحلة شبكة تحالفات بين بعض الفصائل المسلحة ووجهاء محليين، استنادًا إلى مصالح آنية وموضعية، أكثر من كونها نابعة عن انتماءات أيديولوجية أو مرجعيات سياسية واضحة. يُعدّ ما سُمّي بـ"مجلس السويداء العسكري" نموذجًا لهذا النمط من التحالفات، إذ جمع تحت مظلته عشرات المجموعات المحلية25. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، تحوّلت القضايا المرتبطة بالدروز إلى بؤر توتر وانفجار مرشحة للتصعيد في أي لحظة. برزت في هذا السياق قضيتا مدينتي جرمانا وصحنايا، ذات الغالبية الدرزية، اللتين وقعتا تحت سيطرة القوات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة26. وقد ترافقت هذه الأحداث مع توترات حادة على طريق دمشق – السويداء، حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل درزية مؤازِرة انطلقت من السويداء لدعم المدينتين، وبين مجموعات مسلحة من العشائر العربية (البدو)، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين.

شكّلت الاشتباكات المتكررة بين الفصائل المحلية والعشائر البدوية في محافظة السويداء امتدادًا لحالة من التوتر المزمن، تأرجحت على مدى سنوات بين التنافس على النفوذ والاتهامات المتبادلة بالضلوع في عمليات تهريب وخطف27. هذه الخلفيات المعقدة مثّلت ما يشبه صاعق تفجير دائم مستعد للاشتعال عند أدنى احتكاك؛ الصاعق الذي اشتعل وسبب الانفجار بالفعل إثر حادثة اختطاف أحد تجار الخضار من أبناء السويداء، لتتسلسل بعدها عمليات الخطف المتبادل، استمرت الاشتباكات بهجوم الدروز على أحياء للبدو داخل مدينة السويداء، لتتحول إلى مواجهات عنيفة جسّدت هشاشة العلاقة بين السويداء ومحيطها العشائري، وكشفت عن عمق القلق الأمني الكامن في البنية المحلية28.

تصاعدت وتيرة الاشتباكات بشكل غير مسبوق، وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، ما دفع السلطات السورية إلى إرسال قوات الأمن الداخلي إلى السويداء بعد اتفاق وبيان من مرجعية الطائفة الروحية، وفق ما صرّح به العميد أحمد الدالاتي، مدير الأمن الداخلي في المحافظة. غير أن هذا التدخل لم يُقرأ من الطرف الآخر بوصفه مسعى لضبط الأمن، بل اعتُبر محاولة لفرض أمر واقع واستعادة السيطرة الكاملة على المحافظة تحت ذريعة وقف التدهور الأمني. وهو ما دفع الشيخ الهجري للتراجع عن البيان الذي رحب بدخول القوى الحكومية للمحافظة29.

هذا ما أدى إلى اشتباكات مباشرة بين القوى الأمنية ومجاميع مسلّحة موالية للهجري أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى من قوى الأمن في ما وصف بعملية "غدر". في ظل هذا التصعيد، تدخل الجيش السوري بقوة، وفرض سيطرته الكاملة على المدينة خلال ساعات30.

عقب سيطرة الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي على مدينة السويداء ومناطق من ريفها الغربي والشمالي، تصاعدت التوترات الإقليمية على نحو لافت، تمثّل هذا التصعيد في شنّ إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية داخل الأراضي السورية، بدأت بضربات تحذيرية، استهدفت مواقع عسكرية وأمنية داخل محافظة السويداء، في سياق ربطته بعض التقارير بتحرّك دبلوماسي وديني مصدره مشيختا الطائفة الدرزية في إسرائيل وسوريا، ممثلتان بموفق طريف وحكمت الهجري.

عقب انسحاب القوات السورية من محافظة السويداء سُجل تصاعدٌ حاد في منسوب العنف الداخلي وموجات الانتقام، تمثّل في قيام مجموعات مسلّحة محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري بشنّ هجمات متواصلة استهدفت تجمعات البدو في المنطقة

سرعان ما أخذت هذه الضربات طابعًا تصعيديًا نوعيًا، فطالت مواقع حسَّاسة في دمشق، من بينها مقر هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع في ساحة الأمويين في قلب دمشق، وضربة استهدفت القصر الجمهوري، بالإضافة لعشرات الضربات في مسرح العمليات (درعا والسويداء) استهدفت عناصر الجيش والأمن السوري. لكن خلف هذا التصعيد، برز عنصر دبلوماسي سابق لم يُعلن رسميًا، تمثّل في ما نقلته بعض التقارير عن تفسير دمشق للمباحثات التي جرت مؤخرًا بينها وبين إسرائيل في العاصمة الأذرية باكو، على أنها شكل من أشكال الضوء الأخضر لإعادة فرض السيطرة العسكرية على السويداء. هذا التأويل جاء على خلفية اعتقاد القيادة السورية بأن مثل هذا التنسيق الإقليمي ينطوي على موافقة ضمنية، أو على الأقل عدم ممانعة، لتحرك حكومي في مناطق ذات طابع درزي حسّاس31.

في ضوء هذه التطورات، اضطرت القوات الحكومية إلى الانسحاب من مدينة السويداء، تجنبًا لمزيد من الخسائر المحتملة نتيجة الاستهدافات الجوية، الأمر الذي أعاد خلط أوراق السيطرة الميدانية، وأعاد فتح ملف العلاقة الشائكة بين المركز والمحافظة، هذه المرة على وقع تطورات إقليمية غير مسبوقة.

عقب انسحاب القوات السورية من محافظة السويداء سُجل تصاعدٌ حاد في منسوب العنف الداخلي وموجات الانتقام، تمثّل في قيام مجموعات مسلّحة محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري بشنّ هجمات متواصلة استهدفت تجمعات البدو في المنطقة، وسط تقارير عن عمليات تنكيل وقتل واحتجاز طالت السكان من أبناء العشائر. هذا التصعيد فجّر ردود فعل واسعة على مستوى العشائر على امتداد التراب السوري، إذ لبّت عشائر عربية من مختلف المحافظات نداء "الفزعة"، وبدأت بحشد قواها والتوجه نحو السويداء دعمًا لأبناء عمومها.

ما لبثت أن اندلعت مواجهات عنيفة بين الفصائل الدرزية والعشائر العربية المتقدمة، في مشهد تجاوز الطابع المحلي للصراع، وهدّد بانزلاق المنطقة إلى مواجهة اجتماعية واسعة النطاق، بين مكونات محلية تتوزع على امتداد الجغرافيا السورية.

وأمام خطر تفكك النسيج المجتمعي وتصاعد منسوب الاحتراب الأهلي، دخلت أطراف إقليمية على خط الأزمة عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة، ما أسفر عن تفاهم ضمني رعته جهات خارجية مؤثرة. قضى هذا التفاهم بترحيل من تبقى من أبناء العشائر البدوية المحتجزين في السويداء إلى محافظة درعا، مقابل تعهّدات بضمان سلامتهم وتحييدهم عن المشهد العسكري.

غير أن هذا الإجراء، ورغم فعاليته المؤقتة في احتواء المواجهة، قوبل بتوصيفات محلية اعتبرته "تهجيراً قسريًا" يهدف إلى تفكيك الأزمة على نحو سطحي، دون معالجة الجذور البنيوية للصراع، ما يجعله عرضة الانفجار مجددًا عند أول احتكاك32.

توصيات سياقية

عبر أكثر من عقد من التغيرات الكبيرة والأحداث المتسارعة التي شهدتها السويداء وبخاصة عقب انهيار النظام السوري، يتضح أن المحافظة دخلت منعطفًا جديدًا يشير إلى بداية مرحلة مختلفة تمامًا عن سابقاتها، بسبب تراكمات التسلح بهذا الانتشار الواسع بين المكونات الاجتماعية المختلفة، مع غياب قدرة الحكومة المركزية على ضبط المشهد.

علاوة على ذلك، فإن استمرار هذه الحالة من الانفلات والضبابية السياسية قد يجعل من السويداء ساحة مفتوحة أمام تدخلات إقليمية متزايدة، تسعى كل جهة من خلالها إلى توظيف الفوضى بما يخدم مصالحها الجيوسياسية. ومع انكشاف المحافظة أمنيًا، وعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض معادلة استقرار، يصبح من المرجح أن تتحول المحافظة إلى عقدة نزاع دائمة، لا تهدد فقط نسيجها الداخلي، بل تضع الجنوب السوري بأكمله على مسار تفكيك طويل الأمد، يبدد فرص التعافي، ويُضعف أي محاولة لبناء تسويات وطنية شاملة في المستقبل.

الواقع أن كل المؤشرات الحالية تنذر بانزلاق تدريجي نحو فوضى مزمنة، حيث تتآكل المؤسسات التقليدية، وتتصادم البنى العشائرية والفصائل المسلحة في سباق على النفوذ، وسط فراغ قانوني وأمني شامل. هذا الوضع يفتح الباب أمام تحولات خطيرة في بنية المجتمع المحلي، أبرزها تفتت الهياكل الاجتماعية القديمة، وتراجع تأثير المرجعيات الأهلية -وربما تصادمها- التي كانت تمثّل صمّام أمان في لحظة الأزمة. ومع غياب/تغييب الثقة بأي سلطة ضابطة، وتراجع التنسيق بين القوى الفاعلة، يصبح العنف خيارًا مطروحًا لحل النزاعات، وتُستبدل الآليات التوافقية بمنطق الغلبة والسلاح.

تواجه السويداء خطر التحول إلى منطقة خارجة عن السياق الوطني، مع تفاقم الفوضى وغياب الدولة وتنامي النفوذ غير الرسمي. فالجغرافيا المفتوحة، والانهيار الخدمي، وغياب الثقة بالسلطة، كلها عوامل تجعلها بيئة جاذبة للعصابات، وتجار السلاح، وفلول النظام. ومع كل يوم خارج السيطرة/التوافق على سيطرة، تتآكل البنية المجتمعية وتترسخ معادلات الاستقواء بالخارج والسلاح كمرجعية بديلة، ما ينذر بانهيار طويل الأمد يصعب عكسه. تجاهل هذا المسار أو تأخير احتوائه يعني القبول بانفصال فعلي -دون اعتراف- عن الدولة، ودخول المحافظة في نفق من العنف والاحتراب، قد يجعل إعادة دمجها لاحقًا مهمة شبه مستحيلة.